A: �I�j�q�g�f�́A����܂łɃC���h�m�⑾���m�̊e�n�ł��т��ё唭�����A�T���S�ʂɑ傫�ȉe����^���Ă��܂����B�I�j�q�g�f�̐��Ԃ͂܂��܂��s���ȓ_�������c����Ă��܂����A����܂łɕ������Ă��邱�Ƃ��T�ς��Ă݂܂��傤�B

*�u�I�j�q�g�f�̂͂Ȃ��v�i��2�ŁA�����P�U�N�R���A���ꌧ�����������R�ی�۔��s�j����ɍ쐬���܂����B

���ꌧ�����������R�ی�ۂ�HP�ɂ�pdf�`���Ŕz�z����Ă��܂��B

*�i���j���M�ё�����������HP�ɂ������f�ڂ���Ă��܂��B

�P�D���ނƕ��z

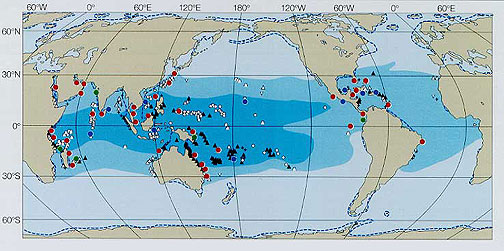

�I�j�q�g�f�́A�i�}�R��E�j�A�E�~�V�_�Ɠ������瓮���̒��Ԃł��B�I�j�q�g�f�́A�C���h�m�E�����m�ɍL�����z���Ă��܂����A�J���u�C�ɂ͕��z���Ă��܂���B�܂��A���ܓx��ɂ͕��z���Ă��܂���B

�Q�D�`��

�I�j�q�g�f�̑̐F�́A�D�F�A�I�����W�F�A�����������F�Ɨl�X�ł����A���̐�͐ԐF�����Ă�����̂������悤�ł��B�̂̑傫���͐��n�����̂ł͂ӂ�30cm�O��ł����A��^�̂��̂ł͒��a60cm�ʂɂȂ�Ƃ����Ă��܂��B�r�̐���10�`20�{�Ɨl�X�ŁA����15�{�O��Ƃ����Ă��܂��B

�̂͏_��ɕx�݁A�}��T���S�̎}�̊Ԃ���T���S�̗����̋������Ԃɂ����荞�ނ��Ƃ��ł��܂��B�w�ʂ͒����Q�`�Scm�̂�������̞��ŕ����Ă��܂��B���̞��ɑ�ϊ댯�ȓł��܂܂�Ă��܂��B�I�j�q�g�f�͈ړ��\�͂������A�a�̃T���S�����߂ĂP����70���߂��ړ����邱�Ƃ��ł��܂��B

�T���S�ɌQ�����ĕߐH����I�j�q�g�f (©���c�q�j����)

�R�D�����j

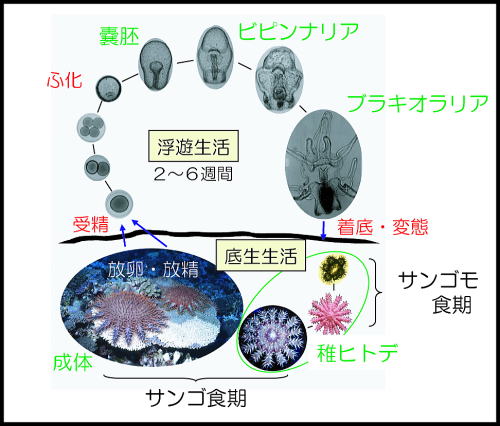

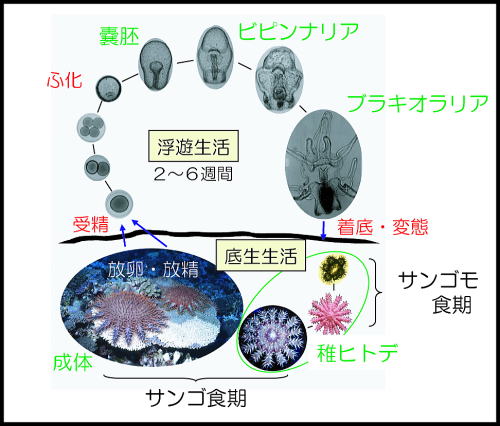

����ł͂U�`�V�����Ɏ��Y�̃I�j�q�g�f���������������܂��B�P�C�̃I�j�q�g�f�͂P�N�Ԃɐ��疜�̗��݂܂��B���͔������ėc���ɂȂ�A���T�Ԃ̓v�����N�g���Ƃ��ĊC�ʋ߂��V���Ă��܂��B���̌�T���S�ʂ̏�ɍ~��Ă��Ē��ꂵ�A���a0.5mm���炢�̒t�q�g�f�ɕϑԂ��A�~�ɒ��a10mm���炢�ɂ܂Ő������܂��B

�I�j�q�g�f�́A�������ǂ���ΐ���Q�N�ڂ̉Ăɂ�20cm�قǂɐ������A�����������s���܂Ő��n������̂����܂��B�I�j�q�g�f�̎����͐����ł̎����������V�`�W�N�ƌ��ς����Ă��܂��B

�I�j�q�g�f�̈ꐶ�i�����F�@���C��w���n�������j

�I�j�q�g�f����ɃT���S���a�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͍L���m���Ă��܂��B�������A������z����������̃v�����N�g���̍��Ɍ]����Q�ږё��Ȃǂ̐A���v�����N�g����H�ׂĂ��邱�Ƃ�A���̌�̒��ꂵ�����̒t�q�g�f���ΊD���̒��Ԃł���T���S���ނ�H�ׂĂ��邱�Ƃ͂��܂�m���Ă��Ȃ����Ƃ�������܂���B

�I�j�q�g�f�́A�T���S��H�ׂ�ہA�g�D�����肩���������肷��̂ł͂Ȃ��A�����݂̈����炾�̉����ɂ��������O�ɏo���āA���ڏ����z�����܂��B1�C�̃I�j�q�g�f�͂P�N�ԂɂT�`13�u�̃T���S��H�ׂ�Ƃ����Ă��܂��B�������A�Q���ɂ��������N�ȏ㉽���H�ׂȂ��Ă������Ă����܂��B�I�j�q�g�f�́A�����̑����~�h���C�V�ނ�R�����T���S�ނ��D�݁A�n�}�T���S�ނ�T���S�K�j����������n�i���T�C�T���S�ނ͍D�܂Ȃ��悤�ł��B�������A�Q���ԂɂȂ�ƁA�D�݂ɊW�Ȃ��S�ẴT���S��H�ׂĂ��܂��܂��B

�I�j�q�g�f��ߐH���鐶���Ƃ��āA�z���K�C�A�t���\�f�G�r�A�t�O�̒��ԁA�����K���J���n�M�A�n�^�̒��ԁA�I�E�M�K�j�̒��ԁA�E�~�P���V�̒��ԁA�N���J�I�X�Y���Ȃǂ��m���Ă��܂��B�������A�z���K�C��t���\�f�G�r�Ȃǂ́A�������Ȃ������ɃI�j�q�g�f�������D��ŐH�ׂ�̂ł͂Ȃ��A�ʏ�͑��̃q�g�f�ނ�H�ׂĂ���ƍl�����A���͂ȓV�G�Ƃ����킯�ł͂Ȃ������ł��B�������A�v�����N�g������t�q�g�f���̃I�j�q�g�f���ǂ�ȓ����ɐH�ׂ��Ă���̂��́A�܂��ǂ��������Ă��܂���B

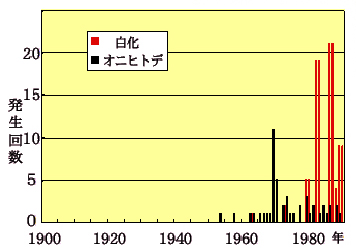

4�D���ꌧ�ɂ�����I�j�q�g�f�̑唭��

�{�Ó��ł�1950�N��㔼�ɁA���d�R�����ł�1970�N��ɑ唭�����m�F����A�T���S�ʂ��傫�ȉe�����܂����B����ł́A1969�N�ɉ��[���ŃI�j�q�g�f���唭�����A���̌�A���̒n��Ɉړ������Ƃ����Ă��܂��B1980�N�㏉���܂łɁA����ł̓I�j�q�g�f�̉e���Ō��S�ȃT���S�ʂ����ɏ��Ȃ��Ȃ����悤�ł��B���̌�A1990�N�㒆���܂łɂ́A���ꌧ�̊e���X�ɂ����ăI�j�q�g�f�̖��x�͐���ɋ߂��ɖ߂��Ă��āA�T���S�ʂ����Ă������悤�ł��B

���[���ł́A1983�N�ȗ����݂܂ŁA���N�I�j�q�g�f�쏜���s���Ă��܂������A1996�N�ɍĂуI�j�q�g�f���唭�����A�ߋ��ő�̋쏜�����L�^���܂����B1990�N��㔼����2003�N�܂łɁA����̖k���A������ӂł͌c�NJԑ����∾���E�n���쓇�A�ɐ����E�ɕ������ȂNJe�n����唭���̕�����܂����B2004�N�ɓ���{�Ó��A�Ί_�E���\�����ӂł��唭���̒��m�F����Ă��܂��B

5�D�I�j�q�g�f�̞����h��������

�I�j�q�g�f�ɂ͂�������̞��������Ă��܂��B���͔��ɉs���ŁA�������ƂĂ����낭�o���Ă���̂ŁA�[���h����Ɣ畆�̂Ȃ��Ő܂�ĊȒP�ɂ͎��Ȃ��Ȃ�܂��B���ɂ͓ł�����A�h����Ƒ�ϒɂނ����Ɏ�ꂽ�肵�܂��B�ɂ݂͞����h����Ƒ����ɐ����A���ɋ���Ő����Ԏ������܂��B�Ђǂ��Ǐ�ɂȂ�Ǝh����ĂP���Ԃقnj�ɚq�f������A�����Ԃɂ킽��Q�`�R���Ԃ��Ƃɒɂނ��Ƃ�����܂��B

�̎��ɂ���Ă̓A�����M�[�������N�������Ƃ�����A����ɂЂǂ��Ǐ�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B�I�j�q�g�f�̞��ɌJ��Ԃ��h�����ƁA���̌�Ɋ��Ԃ����ꍇ�ł��A���Ɏh���ꂽ���̔��������Ђǂ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

���I�j�q�g�f�Ɏh���ꂽ�Ƃ��̉��}���u�͈ȉ��̂悤�ɍs���Ă��������B

(1) �ȒP�Ɏ�ꂻ���Ȟ��͎�菜���܂��B���̒��ɖ�����Ă��鞙�͎��Â���܂ł��̂܂܂ɂ��Ă����܂��B���̐�[�͂ƂĂ��܂�₷���A���̒��ł͌����o���̂�����̂Ŗ����Ɉ�������o�����Ƃ͂��Ȃ��ł��������B

(2) ����M�߂̓�(��40�`45��)�ɐZ���܂��B���������ꂢ�ɂ��A��邭��т������܂��B

(3) ��t�̎��Â��܂��B